解像度(resolution)とは元々印刷用語で、1インチ当たりの点(dot)の数で表すものです。(例:300dpi=dot per inch) これは情報の密度(dencity)を表わす言葉です。 また一方で4Kテレビの画面解像度は4096×2160であるとか、ハイビジョン映像の解像度は1920×1080であるとか言われていますが、この場合は画素数(pixel)の事で1920×1080なら画像のヨコの画素数が1920pixelでタテの画素数が1080pixelなので、総画素数は2,073,600pixelsと言うことになります。 これは映像中の1フレームの情報の量を表わす言葉ですが、dpiのような情報の密度を表わす言葉とは異なります。 このように解像度と言う言葉はdpiの様に密度を意味したり、pixelsの様に情報の総量を意味したりして少々ややこしい状態です。

解像度と言う言葉が文字通りresolutionすなわち画質(quality)の良しあしを意味する言葉として用いられるのであれば、印刷用語のdpiと同じように映像用語として解像度(resolution)を表わす表示単位が必要ではないでしょうか。 つまり総画素数(pixels)を密度に言いかえる必要があります。 言い換えるならば、画像や映像がディスプレイモニターに表示される場合の画面の大きさとの関係で総画素数のresolutionは異なるわけで、それにより画質(quality)も変わってくると言うことになります。 その場合の数値の単位はdpiに代わってppi(pixel per inch)で表されるもので、画素密度(picel dencity)と呼ばれるものが存在します。 つまり画素密度はディスプレイモニター上の情報量の密度を表わす言葉であり、一定の画像でも表示するモニターのサイズに依りその値は異なることになります。

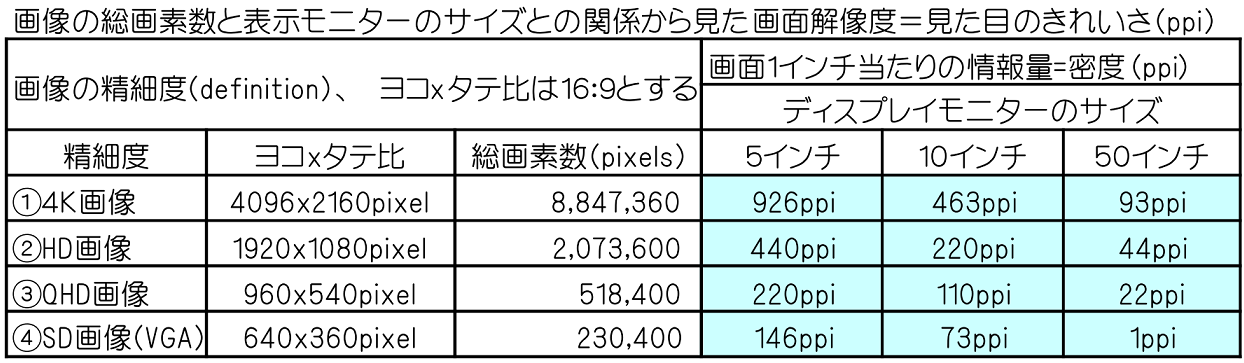

どうしてそうなるのかは分からりませんが、計算上はdpi=ppiなんだそうで、そうなるためにはmicrosoftなどのソフトメーカーやディスプレイモニターメーカーの御蔭を被っているそうです。 下記に代表的な画素数の画像を異なるサイズのディスプレイモニターに表示したときの画素密度、すなわち画質(quality)をppiで算出して見ました。 何やらややこしい計算方法は有るようですが、ここでは計算をしてくれる次のサイトhttp://www11.plala.or.jp/furan_skin/lcd/ppi.htm を利用させていただきました。

これに依れば、1920×1080のハイビジョン画像を10インチのモニター画面でみるのとハイビジョンの1/4の総画素数のQHDの画像を5インチモニター画面で見るのとでは画質は同じ220ppiと言うことになります。 また①4K画像を50インチのモニター画面で見る(44ppi)よりも画素数640x360pixelのSD画像を5インチモニターで見る(146ppi)方が画質としては良いことが分かります。 ただしHDよりQHDの方が画質が良いとか4KよりSDの方が画質が良いとか言い出すと余計な混乱を招きかねないので、ここでは画素密度(ppi)は「見た目のきれいさ」の目安と考えておく方が良いかも知れません。